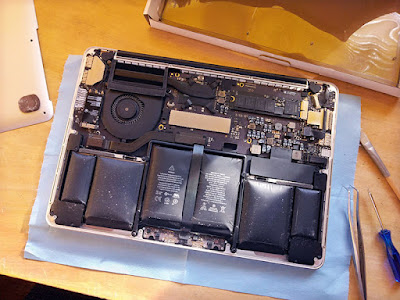

3年半前にヤフオクで買った中古のMacBook Pro(Early2015)、メインPCとして酷使し、まずまず働いてくれたが、1年ほど前から本体が微妙に膨らみ始め、底が凸形状になってガタつくように。

熱抜きをかね、上端片側に5ミリ厚のハードボードをボンド接着し、ガタつきを補正して使ってきたが、最近になって今度は蓋が完全に閉まらなくなった。

症状からして、内蔵バッテリーの寿命による膨らみと思われたが、システムレポートで調べても「正常」と表示される。

ただ、型式が「Early 2015」で、製造後すでに10年が経過。以前に中古で買ったMacBookが9年でバッテリー交換を強いられたことから、寿命であることは確実だった。

|

| 蓋が完全に閉まらず、1cmほど浮いている。 |

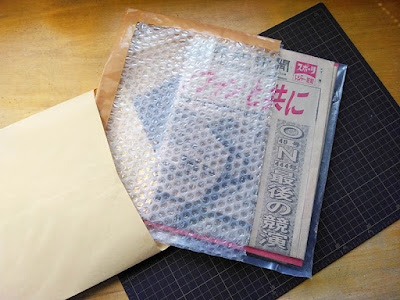

MacBook Proのバッテリー交換は難易度が高そうだが、詳しい手法をネット情報で見つけ、自力でやれると判断。アマゾンで互換バッテリーを見つけて注文し、到着後、ただちに交換作業を始めた。

「置換 MacBook Pro 13"Retina A1502」 ¥5,999

電圧:11.42V、容量:74.9Wh、6559mAh

|

| 互換バッテリーと付属工具 |

念のためタイムマシンでSSDのバックアップをとったのち、付属の薄いゴム手袋をはめて作業開始。

最初に液晶とキーボードの間に、付属の柔らかい紙をはさむ。

本体を裏返し、付属の星型ドライバーを使い、両サイドの6本→中央の4本の順でビスを外してゆく。

バッテリーの膨らみにより、ビスを外した途端にカバーがはね上がるため、ビスの紛失に注意する。中央の4本は両サイドの6本より短いので、外したビスは同じ位置に分けて並べておくとよい。

蓋を外したら、バッテリーと本体基盤を端部でつなぐコネクタのビス1本を星型ドライバーで外す。

コネクタを付属のプラ工具で慎重に外す。

続けてバッテリの中央を横切る幅広ケーブルのコネクタカバーを、本体の基盤部分で外す。(ビスは2本)

古いバッテリーをスクレイパーで外す。粘着テープが非常に強固で手こずり、付属のプラ製工具では作業不可能だった。

金属製スクレイパーとマイナスドライバーを使い、100均で買ったシールはがし液をバッテリー周囲にスポイドで流しつつ、基盤を傷めないよう慎重に作業して、ようやく成功した。

シールはがし液と綿棒、フェルト布などを使って、残った粘着剤を除去。ここまで開始後1時間半が経過した。

夕食をはさんで作業継続。新しいバッテリーの裏にある透明保護シールを外し、本体に装着する。省スペースを意図してか、パーツが6つに分かれていて扱いにくいが、なんとかはめこんだ。

バラしたときとは逆の順序で組み立ててゆく。商品に付属の工具は細かい配慮があり、スクレイパー以外はそのまま使えた。

裏蓋を閉じてビスを対角順に仮固定。ガタつきは解消され、液晶の蓋も隙間なく閉じられるようになった。ビスを本締めして終了。

|

| 新しいバッテリーを装着。 |

システムレポートで調べると、交換後のバッテリー容量は6,696mAhで正常。仕様書の容量が6,559mAhだから、能力的には問題なさそう。

累計作業時間は予想を超える2時間で、DIY難易度は5段階中最高の5。バッテリーを外す作業が飛び抜けて難しいが、今回の対応で数年は延命できたと思いたい。